彩色復原の基本施工手順

調査〜見取図制作

礬水〜胡粉塗り

旧塗装の搔き落としが済んだ部材に、吸込み止めと、塗装の密着をよくするために礬水(どうさ)を塗布します。礬水は膠液に明礬を溶かしたもので、木地の吸込みがある程度無くなるまで、様子を見ながら塗り重ねます。

その後、彩色の下地となる胡粉を塗ります。胡粉塗りも仕上がりの状態を確認しながら、数回塗り重ねます。

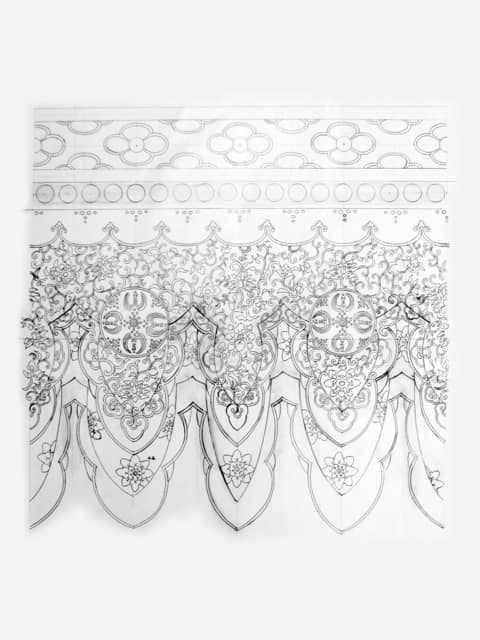

転写

草稿と部材の間に、念紙(木炭や水干絵具等を酒で溶いて薄い和紙に塗布したもの)を挟み、草稿の線をボールペン等の先の硬い筆記具でなぞって絵を写します。いわゆるカーボン紙のようなものですが、彩色後に線が残らないよう定着が弱いのが念紙の特徴です。

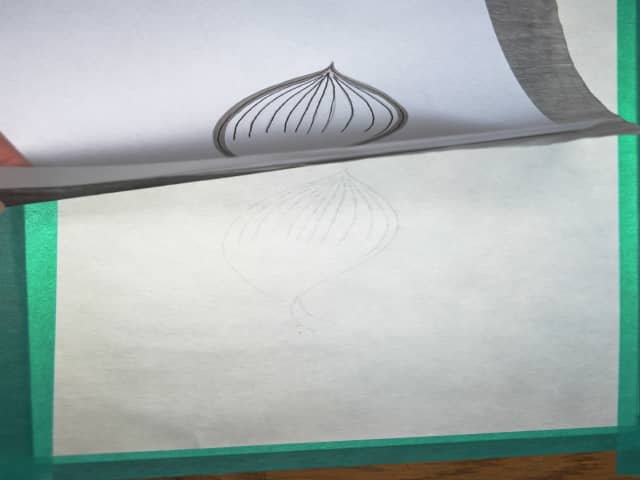

置上げ〜箔押し

金箔を押す部分の形状を盛上げ、立体感を得る技法を置上げと言います。置上げを施すことで、仕上がりに高級感が得られます。置上げには、丹と胡粉を混ぜた丹具という粘度の高い絵具を使います。

置上げが完全に乾いた後、上に膠液を塗り、その上に金箔を押していきます。

彩色

箔押しが終わった後に、薄い配色から濃い配色にかけて塗り進めていきます。金箔部分や既に塗り終えた部分を汚さないよう、注意しながら塗り斑や透けがないように、色毎に複数回塗り重ねます。最終的に輪郭線を墨で描いて完成となります。